Top 9 antike Extremsportarten, so wild, dass sie wie erdacht klingen

Schon lange bevor moderne Sportarten Regeln und Schiedsrichter hatten, beteiligten sich Menschen in antiken Zivilisationen an brutalen, bizarren und oft tödlichen Spielen. Von Alligatorringen bis zum Überspringen lebender Stiere, diese extremen Freizeitbeschäftigungen stellten Mut, Ausdauer und Wahnsinn auf die Probe.

Einige wurden aus Ehre gespielt, andere aus Überlebensnotwendigkeit, und manche endeten in rituellen Opfern. Hier sind neun der wildesten historischen Sportarten, die unrealistisch wirken mögen, aber absolut real waren.

Mesoamerikanisches Ballspiel

Spannend über mehr als drei Jahrtausende hinweg wurde dieses antike Ballspiel, genannt ōllamaliztli im Nahuatl und pitz bei den Maya, nie nur als Sport verstanden. Schon um 1650 v. Chr. von den Olmeken erfunden, wurde es zu einer heiligen Tradition unter Maya, Azteken und anderen Völkern.

Teams kämpften auf langen steinernen Spielfeldern, wobei sie den massiven Gummiball mit Hüften, Armen oder sogar Holzinstrumenten in Bewegung hielten. Solche Bälle, aus Naturkautschuk gefertigt und manchmal über vier Kilogramm schwer, waren so dicht, dass sie innere Verletzungen bis zum Tod verursachen konnten.

Lesen Sie auch: Wie das Punktesystem 2025 die F1-Geschichte verändern würde

In manchen Versionen beendete ein Treffer durch einen hohen Steinkreis an der Wand das Spiel sofort, meist aber wurde über Punkte entschieden. Doch über den Wettkampf hinaus trug das Spiel tief religiöse Bedeutung. Es diente oft als Stellvertreter für Krieg oder Konfliktlösung und endete gelegentlich mit Menschenopfern.

Archäologische Funde, etwa Begräbnisgaben mit Kautschukbällen oder Reliefs enthaupteter Spieler in El Tajín und Chichén Itzá, deuten darauf hin, dass Kapitäne oder ganze Mannschaften rituell getötet wurden. Der Maya-Mythos der Heldenzwillinge im Popol Vuh verknüpft das Ballspiel mit der Unterwelt und rahmt es als kosmischen Kampf zwischen Leben und Tod.

Mehr als 1.300 Ballplätze wurden entdeckt, von Südnicaragua bis Arizona, viele im Zentrum heiliger Städte, wo Zuschauer nicht nur jubelten, sondern eine rituelle Aufführung auf einer symbolischen Bühne zwischen Welten beobachteten.

Alligator-Ringen

Lang bevor Touristen von Tribünen aus zusahen, rangen Seminolen und Miccosukee-Männer in den Everglades von Florida mit Alligatoren, zunächst aus Notwendigkeit.

Lesen Sie auch: Die derzeit 30 besten Spieler der Bundesliga – Rangliste

Diese massiven Reptilien wurden sowohl als Nahrungsquelle als auch wegen ihrer wertvollen Häute gejagt, die an Grenzposten gehandelt wurden. Ringen entwickelte sich zur sicheren Methode, Tiere zu erlegen, wobei die Beherrschung der Technik als lebenswichtige Fähigkeit galt.

Wie der Stammesrat Max Osceola einmal sagte, „Wir mussten von dem leben, was die Mutter Natur uns gab.“ Im frühen 20. Jahrhundert wandelte sich diese Praxis in öffentliche Vorführungen. Ureinwohner präsentierten ihre Fähigkeiten an Straßenattraktionen oder Orten wie der St. Augustine Alligator Farm, wo das Zähmen oder „Hypnotisieren“ von Alligatoren Publikumsmagnete wurden.

Das Ringen mit diesen mächtigen Tieren, die schwere Verletzungen verursachen konnten, war nicht nur Show, sondern ein Ausdruck von Stärke, Wissen und Furchtlosigkeit, tief in jahrhundertealten Traditionen verwurzelt.

Auch heute noch, etwa entlang der „Alligator Alley“, existieren solche gefährlichen Darbietungen, die kulturelles Erbe mit Unterhaltungswert verbinden.

Lesen Sie auch: Von Karting Kings bis Mario Kart Masters – So verbrachten F1-Stars ihre freie Woche

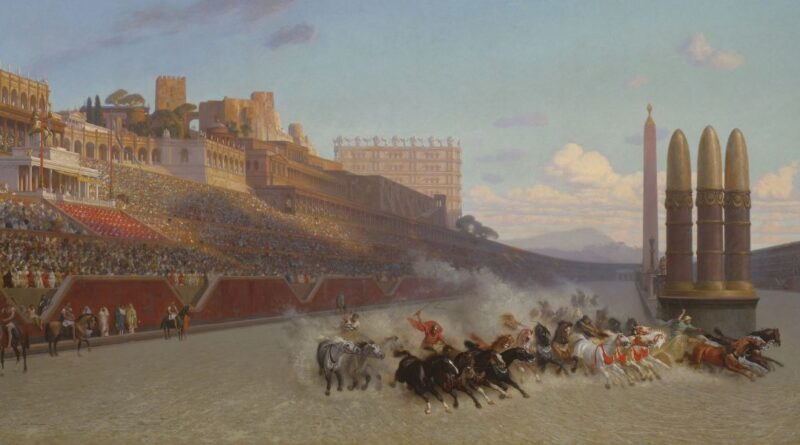

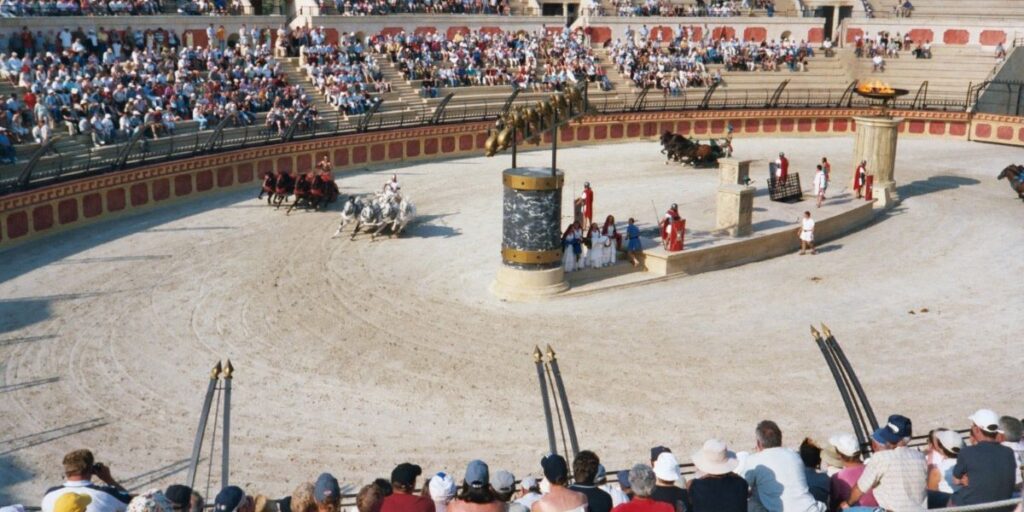

Wagenrennen

Kaum ein Spektakel war chaotischer und mitreißender als das römische Wagenrennen, bei dem Vierergespanne durch riesige Arenen wie den Circus Maximus donnerten, häufig mit halsbrecherischer Geschwindigkeit.

Aus griechischen Bestattungsspielen und Mythen inspiriert, entwickelte sich der Sport zu einem Grundpfeiler römischen Lebens und politischer Macht. Auf seinem Höhepunkt konnte der Circus Maximus bis zu 250.000 Zuschauer fassen, die ihre Fraktionen, Blau, Grün, Rot oder Weiß, leidenschaftlich unterstützten.

Die Wagenlenker waren meist Sklaven oder Freigelassene, die in jedem Rennen ihr Leben riskierten. Sie steuerten mit Zügeln, die um ihre Taillen gebunden waren, und schnitten sich bei einem Crash mit gebogenen Messern los.

Diese Rennen waren nicht nur Unterhaltung, Kaiser nutzten sie, um das Volk zu gewinnen, die Zuschauer nutzten die Rennbahnen, um politischen Protest zu äußern, besonders im byzantinischen Reich, wo Wagenfraktionen echte Macht hatten.

Lesen Sie auch: 23 Favoriten für die Wahl zum PFA-Fußballer des Jahres 2025/26 - Rangliste

Einige Wagenlenker, wie Gaius Appuleius Diocles, wurden unfassbar reich, angeblich betrugen seine Preisgelder über 35 Millionen Sesterzen. Andere, wie Scorpus, starben jung in brennenden Unfällen an den Kurven.

Wagenrennen waren intensiv, oft blutig und zutiefst persönlich. Für die alten Römer war es nicht einfach ein Sport, es war Identität, Macht und manchmal Überleben.

Turnierkampf kostete Könige und erschütterte Dynastien

Heute mag Jousting nach höfischem Schauspiel aussehen, doch in seiner Blütezeit war es ein brutaler Kontaktsport, der Monarchen verwundete und tötete.

Im 14. Jahrhundert entstanden, entwickelte es sich aus dem Kavalleriekampf zu einem ritterlichen Duellspiel. Ritter ritten mit hölzernen Lanzen gegeneinander, zielten auf Rüstungen oder Schilde und zerbrachen ihre Waffen oft mit explosiver Wucht.

Lesen Sie auch: Ein Blick in die Gehaltsstruktur von Bournemouth: Wer verdient was im Jahr 2025?

Obwohl strenge Regeln und Ehrenkodizes galten, blieb es hochriskant. 1536 wurde Heinrich VIII. bei einem Sturz schwer am Kopf verletzt, was sein Verhalten veränderte. 1559 starb Heinrich II. von Frankreich durch eine Lanze, die sein Visier durchdrang und sein Auge traf.

Turniere fanden in speziell eingerichteten Arenen statt, Kämpfer trugen bis zu 50 Kilogramm schwere Rüstungen, ihre Pferde waren mit eisernen Kopfschildern ausgestattet.

Viele Duelle endeten nicht nach drei Durchgängen, sondern eskalierten zu Schwertkämpfen mit Äxten und Dolchen.

Diese Wettkämpfe waren Spektakel, Kriegsübung und Show zugleich, mit riesigem Publikum in Städten von Cambrai bis London. Im Laufe der Zeit wurde das Jousting ritueller, ehe es durch höfische Reitkunst ersetzt wurde.

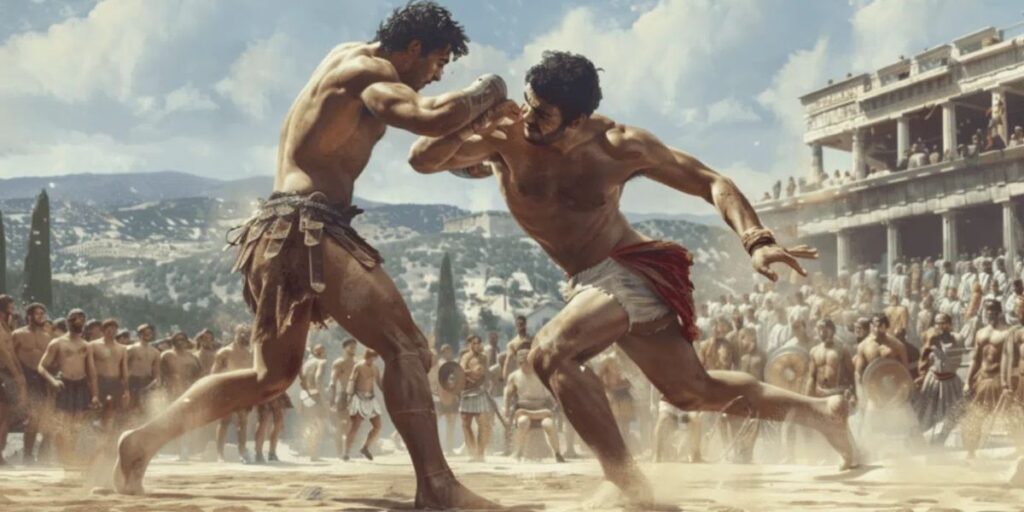

Antikes griechisches Pankration

Erstmals 648 v. Chr. bei den Olympischen Spielen eingeführt, war Pankration ein kompromissloser Kampfsport, der Boxen, Ringen und Straßenkampftechniken miteinander verband – mit nahezu keinen Einschränkungen.

Abgesehen von Augenstechen und Beißen, was überall außer in Sparta verboten war, war fast alles erlaubt – Tritte in die Leistengegend, Gelenkverrenkungen, Würgegriffe und brutale Würfe.

Es gab keine Gewichtsklassen, keine Zeitbegrenzung, und Kämpfe endeten oft durch Aufgabe, Ohnmacht oder sogar den Tod. Helden wie Herakles und Theseus gelten als Erfinder der Disziplin, und so wurde sie hoch verehrt – Spartaner und makedonische Krieger trainierten sie regelmäßig.

Ein legendärer Champion war Arrhichion von Phigalia, der den Olympiasieg posthum errang, nachdem er während eines Würgegriffs starb, aber gleichzeitig seinem Gegner den Zeh brach und ihn zur Aufgabe zwang. Ein weiterer war Dioxippos, der einst einen bewaffneten Soldaten nur mit Keule und bloßen Händen besiegte, ehe er sich durch Neid der anderen das Leben nahm.

Antike Kunstwerke zeigen Techniken wie Würgegriffe, Fersenhebel, Schulterverrenkungen und gezielte Tritte. Das Training war hart – mit Ledersäcken, rituellen Sparrings und strengen Diäten unter Aufsicht der Paedotriben und Gymnasten.

Unter römischer Herrschaft verlor Pankration an Bedeutung und wurde 393 n. Chr. von Kaiser Theodosius I. mit anderen „heidnischen“ Spielen verboten.

Doch zu seiner Zeit war es der wildeste Wettkampf der Antike, aus dem Kämpfer als Legenden hervorgingen.

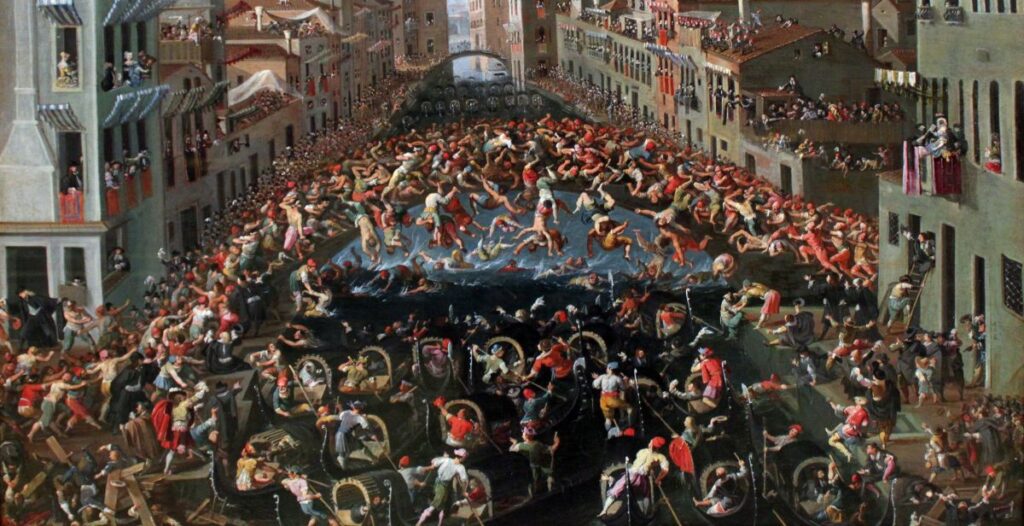

Venezianische Brückenkämpfe

Im mittelalterlichen Venedig sammelten sich rivalisierende Arbeitergruppen nicht auf Brücken, um sie zu überqueren, sondern um sie im wörtlichen Sinn zu erobern – mit Fäusten oder Stöcken.

Diese Massenschlägereien, bekannt als battagliole sui ponti, bestanden darin, das gegnerische Team vom Brückenbogen in die Kanäle zu stoßen.

Die Kämpfe waren heftig – gebrochene Rippen, ausgeschlagene Zähne und gebrochene Kiefer waren keine Seltenheit. Trotz der Brutalität wurden sie als Teil der venezianischen Kultur gefeiert.

Sogar König Heinrich III. von Frankreich war bei einem dieser Kämpfe anwesend und meinte, das Spektakel sei „zu gewalttätig für ein Spiel, aber zu klein für einen Krieg“.

Brückenkämpfe waren mehr als ein Straßenkampf, sie waren eine Kombination aus Lokalstolz, öffentlichem Schauspiel und ungehemmter Männlichkeit im Herzen einer Stadt aus Wasser.

Pasuckuakohowog

Gespielt von Algonkin- und Powhatan-Stämmen im 17. Jahrhundert war Pasuckuakohowog weniger ein Spiel als ein geordnetes Gefecht. Der Name bedeutet „sie versammeln sich, um Ball mit dem Fuß zu spielen“, und genau das geschah, wenn Hunderte – manchmal sogar Tausend, Krieger auf riesige Spielfelder stürmten, mit Toren fast eine Meile auseinander.

Spiele konnten stundenlang, manchmal bis zum nächsten Tag dauern, bekannt für gebrochene Knochen, schwere Verletzungen und rohe Gewalt.

Da es keine Regeln zur Begrenzung körperlicher Auseinandersetzungen gab, glich das Spiel oft einem offenen Krieg. Spieler trugen Kriegsbemalung und Schmuck, um ihre Identität zu verbergen und sich vor Vergeltung zu schützen.

Die einzige Ausrüstung war ein Ball aus Tierhaut. Und doch endete das Chaos meist in einem gemeinsamen Festmahl – beide Seiten kamen zusammen, sobald der Staub sich gelegt hatte.

Laut Beobachtern wie Roger Williams war Pasuckuakohowog eine der intensivsten Sportarten Nordamerikas – wild, gefährlich und tief in gemeinschaftlichen Ritualen verwurzelt.

Stierspringen (Taurokathapsia)

In der bronzezeitlichen Kultur Kretas war das Stierspringen, auch Taurokathapsia genannt, mehr als ein Sport – es war ein religiöses Ritual, möglicherweise ein Initiationsritus oder eine heilige Darbietung.

Abbildungen aus dem Palast von Knossos zeigen Athletinnen und Athleten, die akrobatische Sprünge über galoppierende Stiere vollführen – entweder durch Festhalten an den Hörnern mit anschließendem Überschlag oder durch freies Überspringen des Rückens.

Einige Forscher glauben, dass die ruckartige Kopfbewegung des Stiers beim Hochreißen der Hörner den Springer in die Luft katapultierte.

Die Minoer stellten diese Szenen häufig dar – in Fresken, Siegeln und Elfenbeinfiguren – und zeigten dabei selten Verletzungen, was auf eine kontrollierte, aber gefährliche Praxis hinweist.

Das Motiv verbreitete sich in der antiken Welt – von Hethitern und Syrern bis zum Industal. Ein Fresko in Ägypten deutet auf kulturelle oder diplomatische Kontakte mit minoischen Künstlern hin.

Trotz der rituellen Bedeutung zeigen Artefakte wie das „Boxerrhyton“, dass auch echte Gefahren bestanden.

Heutige Versionen existieren weiterhin – etwa als course landaise in Frankreich, recortes in Spanien oder jallikattu in Indien – moderne Formen des alten Spiels mit ebenso mutigen Teilnehmern.

Irokesen und das indigene Lacrosse

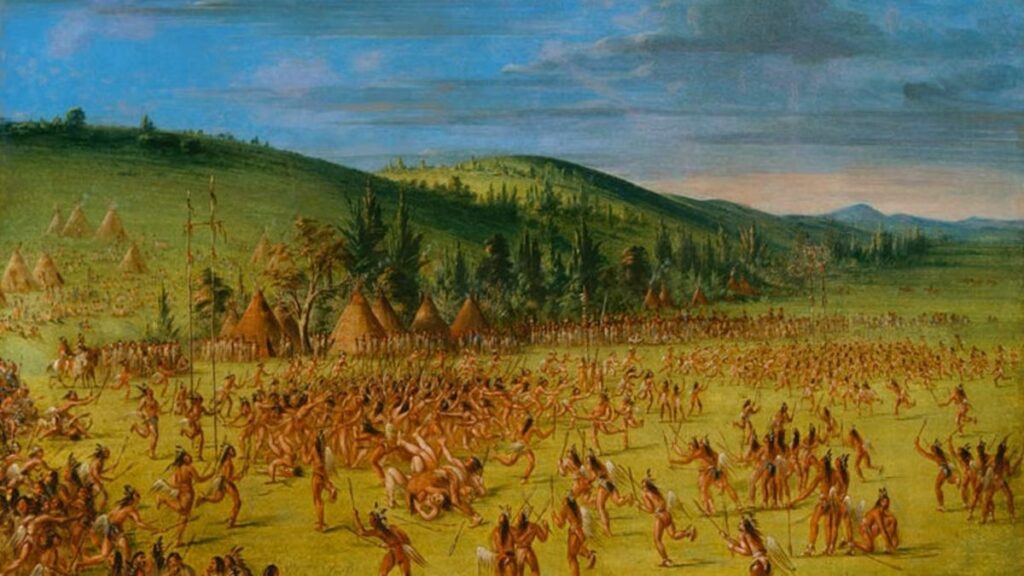

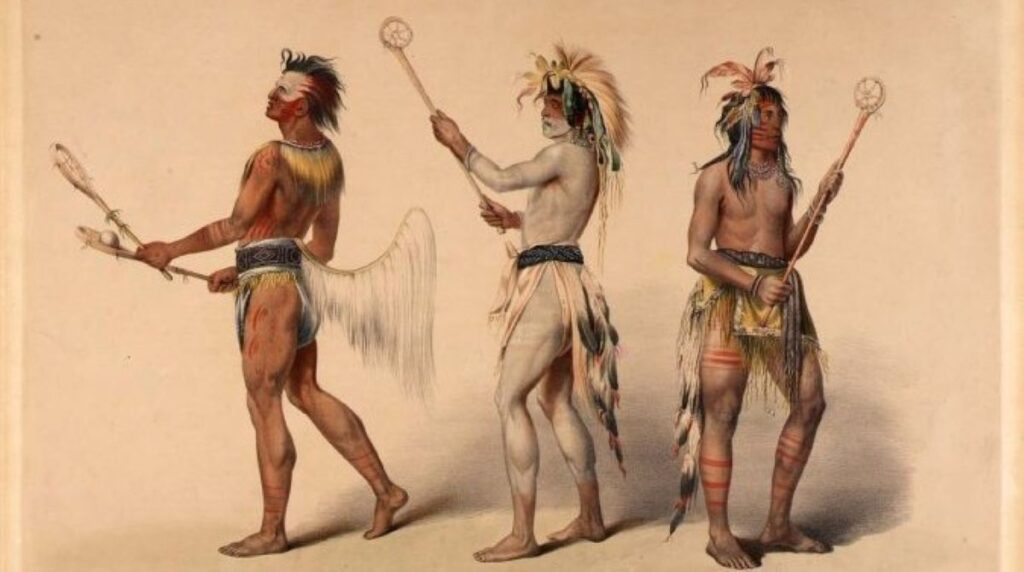

Lange bevor Lacrosse zu einem modernen Sport wurde, war Tewaarathon ein körperlich forderndes Spiel, das von Irokesen und anderen indigenen Völkern gespielt wurde – zur Ausbildung von Kriegern, zur Beilegung von Streitigkeiten und als Gebet an den Schöpfer.

Genannt „kleiner Bruder des Krieges“ beteiligten sich Hunderte Männer aus rivalisierenden Dörfern. Sie jagten über Felder, die bis zu sechs Meilen lang waren, und führten handgeschnitzte Holzschläger mit Leder- oder Sehnenbespannung, um einen Hirschhautball zu fangen und zu transportieren.

Es gab keine Grenzen, keine Schutzausrüstung und kaum Regeln – nur solche, die am Vortag vereinbart wurden.

Kontakt war konstant und brutal, das Passen galt als Täuschung, Ehre verlangte den direkten Kampf. Spiele dauerten oft von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang über mehrere Tage.

Vor dem Anpfiff führten Teams kriegerische Rituale durch – mit Körperbemalung, Gesängen, Opfergaben und Ansprachen von Medizinmännern.

Auch Wetten waren üblich – mit Messern, Tüchern oder sogar Pferden. Die Gewinne wurden gut sichtbar ausgestellt.

Nach dem Spiel folgte meist ein großes Festmahl – eine Bestätigung dafür, dass Lacrosse nicht nur ein Sport, sondern ein mächtiges kulturelles und spirituelles Ereignis war.